22. August, Dienstag

Veerle ist allein zurück gekommen, erzählt niedergeschlagen, dass der Hund, Sam, krank ist und keine Stufe mehr kann, Wim mit ihm im Landhaus geblieben. Ob ich auch wirklich niemanden angesteckt habe? Nein nein, alles in Ordnung, aber der Hund, Sam, mit dem Bein.

Sie gibt mir Papiere für Radierung. In Wasser einweichen, morgen drucken. Ihre alte Freundin kommt zufällig vorbei, sieht fast genauso aus wie Veerle, klein und gemütlich, Veerle erzählt von Sam und seinem Bein.

Veerles Hirnholz hat sich heut morgen sehr spröde gestichelt: An den langen dünnen Linien fusselt und bröckelt es, fühlt sich nach jahrelangem Austrocknen an. Herr Rieß hatte dafür immer Balsamterpentinöl, ich fand bei Veerle nur Spiritus, Aceton, Lampenöl, Benzin, Alkohol. Heut kann ich sie fragen: Nein, Balsamterpentinöl kenne sie nicht. Google-englisch: Gum Terpentine Oil, niederländisch: „Will be the same“, sagt sie, stimmt, Gomterpentijnolie. „So what is it used for?“, fragt sie. Äh, was heißt Holz pflegen? „Care for the wood, …“, ich tippe wieder ins google: behouden, ich lese ab: „Behuden“. Sie guckt mich fragend an, ich zeig ihr das im Google, „Behauden!“, sagt sie, so spricht man das aus. Ich muss ohnehin in den Künstlerbedarf, Antwerpen scheint etliche zu haben, einen gleich in der Nähe.

Bevor Christoph und ich uns aufmachen, zeigt sie mir eine Mappe Grafiksammlung. Ich sei ja jetzt, wo ich der Foundation Exemplare drucke und als artist-in-residence arbeite, automatisch member und erhalte dann meinerseits einen Druck von ihnen. Sie blättert durch und erzählt: ein Druck des israelischen Studenten, der sonst hier wohnt. In den Semesterferien muss er raus, nach Hause, und werden artist-in-residences wie ich einquartiert, nächsten Monat ein bedeutender japanischer Druckmeister. Und hier ist eine Radierung von Sheena (oh, gefällt mir gut!! Zart grün mit zarten Linien von zartem japanischen Papier, originell, sehr speziell). Und ein Druck von Veerle selber, Holzstich, schön transparent aufgelöste Flächen, und noch einer und, … Veerle lässt die Mappe die Woche über liegen, kann ich mit Christoph überlegen.

Christoph hat derweil die Rubensbiografie aus Sandrarts Academia Nobilissimae Artis, Nürnberg 1685, exzerpiert.

Künstlerbedarf. Wie ein kleiner Boesner, es gibt alles, Mixturen und Tinkturen, bunte Bastelsachen, Grundstoff für Handwerkliches, aber Gomterpentijnolie? Und wenn Veerle das nicht kennt! Fast wollt ich aufgeben oder nachfragen, steht da ein Balsamterpentinöl auf Deutsch, mit deutscher Beschreibung. Ob es was typisch Deutsches ist? Noch ein Pinsel und paar Blöcke Papier, Christoph hat derweil wunderhübsches Geschenkpapier erstöbert.

Druckmuseum Plantin-Moretus

Die einzige erhaltene Buchdruckerei aus Renaissance und Barock. Gegründet von Plantin, weitergeführt durch seinen Schwiegersohn und Familie Moretus. Lipsius war hier, Rubens ließ hier drucken.

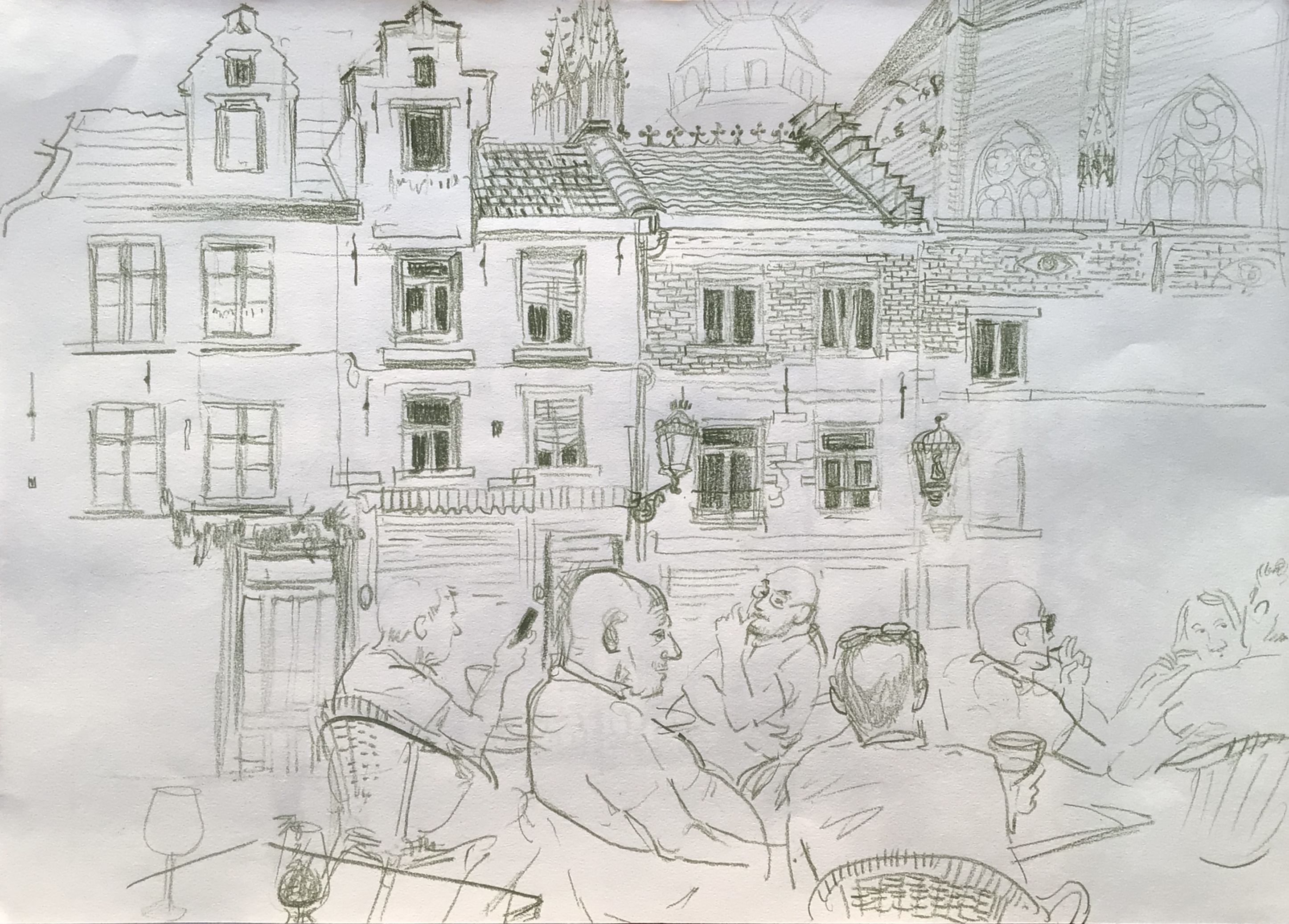

Wir erinnern uns noch von vor 8 Jahren und wollten es wieder sehen: Karree alter roter Backsteingebäude um einen Hof. Knarrende Dielenräume, dunkle Holzvertäfelung. Große Porträtsammlung der Familien Plantin und Moretus, ein Porträt Lipsius‘ (gemalt von Rubens). Viele Führungen, Spanisch, lautes Knarren von ständigem Rumgelaufe, eng und auf der Pelle hocken.

Ursprünglicher Empfangs-Verkaufsraum zur Straße raus, Theke und Regale, Waagschälchen, wenn der Kunde bezahlt hat. Liste ausgehängt: verbotene Bücher, die nicht herausgegeben werden dürfen, darunter Luther, Melanchthon, Abälard. Vielleicht so: Kam der Kunde rein, sagt, er hätte gern ein Buch von Martin Luther, guckt der Verkäufer die Liste durch: steht tatsächlich unter M der Verbotene, nein den verkaufen wir hier nicht. Und kommt einer, sagt, er will Luther, unter L, ja da steht derselbe noch mal drin, na, kann keiner auf der Liste entwischen, weil er etwa unter anderm Buchstaben drin steht.

Christoph korrigiert mich: Moretus hat die Liste gedruckt, deshalb hängt sie dort ausgestellt, er hatte wohl das Druckrecht vom Vatikan.

Korrekturraum, wo die gesetzten Texte/Probedrucke korrigiert wurden, mussten Leute ganzen Tag Korrektur lesen. Und Lipsius‘ Arbeitstisch! Massivholz, am Fenster mit Blick in Hofgarten, klösterliche Konzentration, Kamin für den Winter. Christoph sagt, so viel wie Lipsius geschrieben hat, kamen die Setzer kaum nach. Ein Buch aufwendig gedruckt, hat er schon 3 neue geschrieben.

Druckraum, viele Kniehebelpressen in der Reihe. Eine Zylinderdruckpresse, große Walze aus dunklem harten Holz! Ohne Zahnrad-Übersetzung, direkt an einem großen Drehkreuz kurbeln, muss schwer gegangen sein, auf einem Kupferstich sieht man, wie mit Händen und Füßen, stemmend und tretend, gekurbelt wurde.

Setzkästen mit Bleilettern. Es gab eine Liste mit verfügbaren Beispielschriften, den index characterum, heute für Touristen als Kopie zum Blättern ausgelegt.

Vieles winzig klein gedruckt! Winziges Griechisch, wohlgemerkt spiegelverkehrt, aus dem Setzkasten zusammen gesammelt. Christoph müht sich mit dieser matschigen Kopie: als Faksimile gar nicht mehr lesbar, wenn das so „fotokrepiert“, äh fotografiert ist, verspricht er sich aus Versehen. Der Index ist eine Spruchsammlung stoischer Philosophie aus Cicero, vorneweg auf Griechisch zum Elend des kurzlebigen Menschen, aus Homer, Euripedes, Gregor von Nazianz, insgesamt eine kleine Summe der Lebensweisheit, sagt Christoph, eine Anthropotypographie. Christoph hat vor, sie für seine Lehr-Sammlung zu verwenden.

Merkwürdig, warum ist in den Setzkästen alles kopfrum? Spiegelverkehrt drucken klar, aber kopfrum?

Obere Etage Bücher in Vitrinen, 16. Jh. Bilder meist Kupferstich, Text Hochdruck.

Das Emblem der Druckerei überall zugegen: Zirkel und Spruch labore et constantia wie in der Grabinschrift der Matsyskirche, hier in allen Büchern u. Wappenrelieffs, in Zimmern u. an Moretus‘ Büste (Sandstein) an einer Wand im Hof.

Ausgerechnet die Bibel auf griechisch u. syrisch in Mikroformat für die Tasche, ruft Christoph. Wer soll das gesetzt haben? Und so klein gelesen haben? Wohl für den, der sie eh auswendig kannte, überlegt Christoph.

Alle Räume in orig. Tapete, dicke lederige, dunkel-braun-gold gemusterte mit Prägung.

Wohlhabendes Bürgerhaus, Kaffeeservice, Kronleuchter, Vertäfelung mit Relieff, Kamine mit schönen Kacheln, hier und da eine Büste, Gemäldeporträts, gewissermaßen am Vorbild Schloss, aber mehr Holz statt Gold.

Gemessen an der bedeutenden Leistung dieser Familie scheint es trotzdem noch bescheiden, bzw. sieht nach strenger Arbeitsmoral aus, wie um zu sagen: „Mehr braucht man nicht, nicht übertreiben, geh er wieder an die Arbeit.“ Labore et Constantia.

Einige Druckstöcke. Ich bin der Meinung (und überzeuge mich später in unseren alten Fotos), dass vor Jahren viel mehr waren, heut wohl nicht mehr ausgestellt - auch Bild-Blöcke, in denen Kästchen ausgespart sind, um austauschbar Bleilettern einzufügen. Vor paar Jahren habe ich stundenlang versucht, die Holzstücke, 16./17. Jh., in dem schummrig schlechten Licht zu fotografieren, wie um sie Herrn Rieß zu zeigen. Man fragt sich angesichts der Feinheit immer: Holzstich oder Holzschnitt? Sind manchmal rundum schwarz vom Drucken und Reinigen, keine Holzstruktur mehr sichtbar. Manchmal ein Sprung, ein Spalt: Hirnholz? Andermal möcht ich mir Längsfasern an den Seiten einbilden: Langholz? Könnte man sie doch aus der Vitrine nehmen und richtig betrachten! Die Museums-Einrichter müssen’s wissen. Und einer wurde mindestens 9000 mal gedruckt, sagt ein Museumsschildchen.

Das Bett! Ziemlich kurz der Kasten, nicht zum Ausstrecken. Sehr kleine Leute oder geknickt, halb sitzend. Und das, wo Moretus bei aller Geschäftigkeit gut schlafen muss.

Gedrucktes: viele Bibeln und Weltkarten, Welt ausmessen, erforschen, erobern, Mathematik, Schiffe, Meer. Es ist auch die Zeit, als Antwerpen Brügge ablöste als größtes Handelszentrum, und die Antwerpener Börse wurde gebaut.

Herr Rieß und ich haben Stunden und täglich darüber gebrütet, ob schon Dürers spätere Holzschnitte nicht Stiche waren. Herr Rieß hatte bei seinem Lehrmeister die Aufgabe erhalten, einen früheren Dürer-Holzschnitt (vor der Colmar-Reise) u. einen späteren (nach der Colmar-Reise) schneide- und stichtechnisch nachvollziehen, mit der Frage: Langholz oder Hirnholz? Messer oder Stichel? Herr Rieß‘ Antwort auf den späteren Schnitt war: Hirnholz und Stichel, anders nicht möglich.

Die meisten Lexika nennen Thomas Bewick als Erfinder des Holzstiches, 18.Jh.

Doch diese These ist eindeutig widerlegt (Dissertation Prof. Eva-Maria Hanebutt-Benz, Gutenberg-Museum Mainz), die ich auch einmal als Besucherin in Herrn Rieß‘ Werkstatt kennen lernen durfte, die auch nicht heraus bekam, seit wann es Holzstich gibt.

Dabei müsste es so einfach sein: Die Druckstöcke liegen ja da.