11. Juni, Hadwig auf dem Hohentwiel

Nun wieder allein, sitze ich am Hohentwiel. Christoph hat so viel vom Ekkehard erzählt: der musste als Lehrer immer da hoch, um die Fürstin Hadwig zu unterrichten. Ab und an stieg sie hinab, es gab ja noch keine Zeitungen oder Fernsehen, Regieren hieß, persönlich vor die Leute zu gehen, die Städte zu befahren, Gesetze zu verkünden, Gericht zu sprechen.

Irgendwie zieht es mich auch nach oben, zuerst nur zum Testen etwas näher ran, dann ein bisschen den Weg entlang, da geht es schon aufwärts, und wie es ganz überschaubar bleibt, stapfe ich durch den Weinberg, das ist der Anfang vom Hohentwiel.

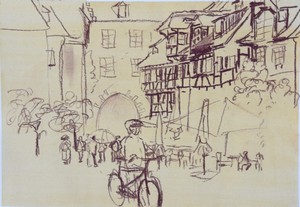

Der Ausblick auf Singen ist schon jetzt beeindruckend, aber es sammeln sich die Wolken, wird gewittrig, ich setze mich erstmal für eine Zeichnung ins Gras, um noch zu überlegen, da kommen immer wieder Leute strahlend grüßend an mir vorbei. Stramme alte Damen mit Wanderstöcken, viele alleine, und junge Paare ganz ohne Ausrüstung, ohne Rucksäcke, ohne Proviant, als wäre der Gipfel der Bäcker um die Ecke. Nun, wenn das so ist ... weiter geht´s.

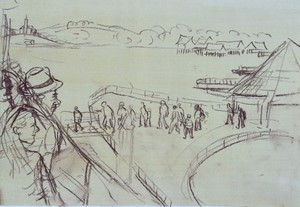

Der Aufstieg ist so im Zickzack, dass man den ganzen Weg direkt unter sich im Blick hat, man sieht immer, wer alles nachkommt, und wer gerade erst am Anfang ist.

Steile, steinige Abhänge ohne Geländer, nur dünne Drähtchen zum Verhuddeln, falls man runterkippt. Im Wald, wo man versehentlich auf den „Vulkanpfad“ gerät – „Betreten auf eigene Gefahr“, wo man Baumwipfel neben sich hat von Bäumen aus einer Etage tiefer, sind nicht mal mehr Drähte, dafür aber etliche Bahnen den Abhang hinab in den feuchten Lehm hinein geschmiert, als wäre eine Oma da runter gerutscht, oder wollte ein Stuntman eine Abkürzung nehmen, hat das ganze Gras mitgenommen, ist irgendwo in der Mitte an einem Baum hängen geblieben, aber nicht auf den nächsten Weg gelangt, vielleicht wieder hochgeklettert? Hier soll ja die „Schönschrecke“ leben. Wie mir gerade schwindelig wird, kommt ein Mädchen hinab gehüpft, lässig in kürzester Strandhose und Lätschlein über Wurzeln und Geröll, plappert in einem fort, der Freund solide vorneweg, als wäre hier ein Spaßbecken im Schwimmbad, sie gehen nur mal eben ein Eis holen.

Wenn das so ist, nehme ich doch die Hände wieder von der Erde, und laufe aufrecht weiter. Man kommt tatsächlich recht bald oben an, es ist nicht der Brocken im Harz. Wenn man gerade verzweifelt denkt, „das kann ja was werden“, steht man plötzlich direkt an der ersten Mauer. Im Mittelalter wäre man schon mit Pfeilen bespickt, bevor man den Eingang auch nur suchen konnte. Wer Lust hat, könnte hier mehrmals täglich hoch und runter, nur erobern wäre schwierig, so am Abhang.

Oben ist ein kleiner Verkaufsstand mit Postkarten, Schlüsselanhängern, Eis und Kitsch. Sieht geschlossen aus, aber immer, wenn jemand herantritt, geht die Luke hoch, und eine Frau wartet mit Hand in der Hüfte, dass man was sagt. „Hallo, ein Mandelsplitter-Schoko-Eis, bitte“, ohne Worte kommt das Eis, und schon wird die Luke wieder zugeklappt. Ein dickliches Pärchen kommt kurz nach mir. Kaum angelangt, meint es: „Gut, und wieder runter.“, vielleicht ihr gewohnter Frühsport. Wie eine Mutter den Ausblick betrachtet, den Bodensee weit hinten, rennen die Kinder immer die Treppe hoch und runter, weil der Berg nicht gereicht hat.

Außer dieser Treppe in der Mauer und der unteren Bastion ist leider nichts mehr zugänglich, die Burgruine wegen Einsturz gesperrt. Man steht nur am Eingang und sieht die Ruine über sich wie zerfressene Zähne aufragen: welche Macht, welcher Geist dieser Herrscher, die bis ins 18. Jahrhunderte hinein die Burg immer weiter ausgebaut haben! Der Württembergische König Friedrich I. hat große Mengen vom Berg abbauen lassen wegen dem Halbedelstein Natrolith, womit er sein Schloss vertäfelt hat. Nun weiß ich also nicht, wie Hadwigs Berg im 10. Jh. einmal aussah, und ihre Burg. Ekkehard gab ihr hier Einzelunterricht, worüber die anderen Mönche witzelten. Einmal brachte er einen Jungen mit hoch, der wollte von Hadwig griechisch lernen, Latein könne er schon. Sie gab ihm einen langen, großen Kuss und wollte ein lateinisches Gedicht hören. Er trug ein Gedicht vor, wie er, von ihrem Kuss gerührt, jetzt nicht mehr dichten könne.

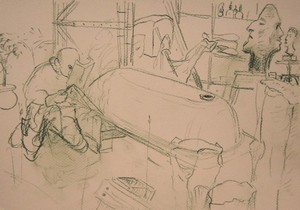

Von dem, was jetzt noch steht, waren hier eine Bäckerei, eine Schmiede, ein Schul- und Pfarrhaus, eine Pferdemühle, eine Kirche, eine Apotheke, ein Friedhof, Zitadellen, Kaserne und eigentlich ein richtiges Dorf.

Nach einer Zeichnung nehme ich wieder den Abstieg, nun auf der anderen Seite, an schnöder Betonstraße, die hat, wenn auch ziemlich steil, nicht viel vom Hohentwiel, touristisch, Restaurant und Blumen. Alte Leute mit Sonnenbrillen, weißen Hosen und Blusen steigen aus den Bussen. Hier steht auch eine große Linde, unter der Joseph von Scheffel an seinem „Ekkehard“ geschrieben haben soll. Damals doch wohl nicht zwischen Hunderten von Leuten?

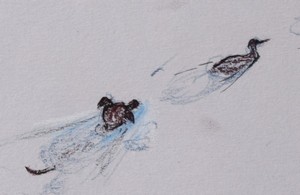

Etwas weiter wird es wieder besser, hier weiden Schafe, die hat man immer von ganz unten gesehen, und sich gewundert, wie die an den senkrechten Abhang kommen! Weiter hinten ist noch ein sehr merkwürdig geformter Berg, wie mag der heißen?

Nicht lang, gegen Mittag, kommt man auch schon wieder unten an. Wie warm und trocken die Stadt ist! Und wie kalt und nass der Berg! Unten belebt und bunt, oben karg und still. Und wenn ich jetzt nach oben sehe, weiß ich, da sind viele Wanderer, Schafe und Winzer, Naturforscher und Schönschrecken, ein Krempelladen, Vulkanpfade hinabhüpfende Strandtouristen, und spielende Kinder auf der Burgtreppe. Würde mein Aufenthalt hier jetzt beginnen, wüsste ich, wie alles zu zeichnen wäre. Doch es geht heute schon zurück nach Kleinschönach.